我因工作关系,平时与老艺术家们多有接触,其中有这样一位历经岁月沉淀的艺术家,她的一生与歌剧艺术紧密相连,从东北鲁艺到中央实验歌剧院再到后来的中国歌剧舞剧院,她用自己的青春与热情,为中国歌剧事业的发展添砖加瓦。她就是郝伟彤,一位在舞台上绽放光芒,在生活中坚守初心的艺术界前辈。这次邀请郝伟彤老师参与老艺术家口述历史的采访,让我们跟随她的讲述,走进她丰富而精彩的艺术人生。

艺术萌芽:天赋与机遇的交织

1933年,郝伟彤出生于长春。父亲是一名职员,母亲是一名音乐老师,在大连教书,或许在不经意间为郝伟彤播下了艺术的种子。儿时的她,对音乐就有着超乎常人的敏锐感知。学校里一有活动,她便积极参与表演,电影里周璇、赵丹演唱的歌曲,她听几遍就能学会。

十四五岁时,命运的齿轮开始转动。东北鲁艺迁至沈阳后第一次招生,消息传来,怀揣着对艺术的热爱,郝伟彤决定去试一试。“当时就是考考唱歌,考考跳舞,打着鼓节奏,让你跟着扭秧歌,我觉得挺简单的。”没想到,这次尝试让她脱颖而出,她以第三名的成绩被东北鲁艺录取。“报上登的第三名,可把我高兴坏了。”谈及此事,郝伟彤的眼中仍闪烁着光芒。

彼时的她,或许未曾想到,这次录取是她踏上艺术之路的重要开端,而东北鲁艺也将成为她艺术生涯的摇篮。

东北鲁艺的磨砺与成长

进入东北鲁艺后,郝伟彤开启了一段充实而难忘的学习生活。那时候,东北鲁艺时常排演各种剧目,《白毛女》《小二黑结婚》《血泪仇》《红旗谱》《星星之火》等众多歌剧,郝伟彤都参与其中。不过,由于年纪尚小,她大多承担合唱、群众演员等角色。回忆起这段经历,郝伟彤感慨地说:“我们那时候都是小鬼,好多戏里都是合唱队员,演个群众啥的,几十部大小歌剧都参加了。”

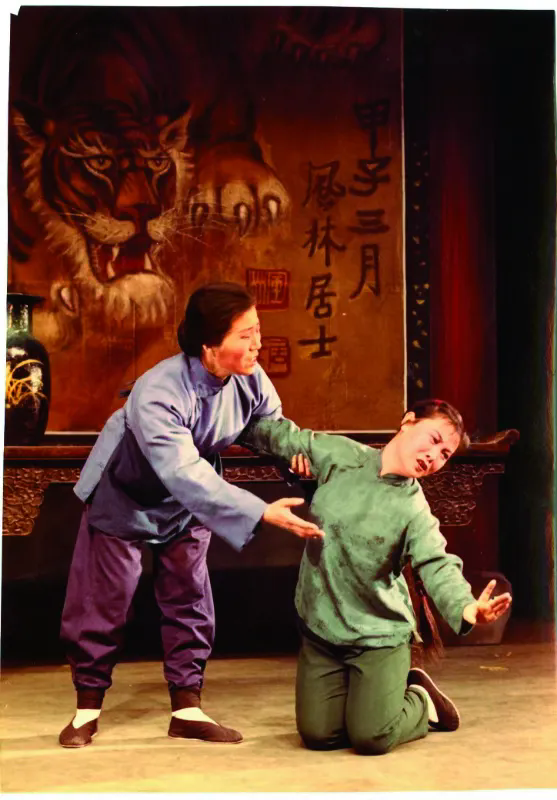

歌剧《白毛女》剧照,郭兰英扮演喜儿,郝伟彤扮演张二婶

在学习方面,课程内容丰富多样,涵盖声乐、表演、美术、小提琴、钢琴等。“一开始大家什么都学,我觉得都像玩似的,挺容易。音乐课唱歌识谱,在工厂时解放军就教过我们简谱。”但美术课却成了她的难题,“我画什么都不像,美术课对我来说可太难了。老师们大多是艺术界的前辈,教学方式独特且实用。有白俄罗斯老师教授俄罗斯歌曲以及中西结合的音乐;魏秉哲、王雅琪等老师通过自身表演心得授课;塞克则讲解理论和戏剧史。魏秉哲是东北鲁艺最早演黄世仁的,他给我们讲戏,说去偷袭时出场怎么踢袍子,怎么悄悄进到白虎堂,特别有意思。”

“表演课上,老师会设置各种情境考验学生。比如,模拟情报员寄信,不能让别人察觉异样。有的同学表演时过于紧张,东张西望,而通过的同学则表现得极为自然,随意地走过去将信扔进邮筒便离开。这种表演形式,让我们学会了如何自然地展现角色,虽然不像现在戏剧学院那么正规,但很实用。”谈起在东北鲁艺的学习经历,郝伟彤声情并茂,如数家珍。

在东北鲁艺,还有许多难忘的人和事。排演《血泪仇》时,原本安排一位女同学演郝伟彤的婆婆,但她不愿意演老太太。郝伟彤主动站出来,接下了这个角色,从此给老师和同学们留下了好印象。大家一致认为:“干点什么事,找她准能解决。”

进入东北鲁艺学习仅半年后,因为要拍摄自创歌剧《星星之火》,她和关近芳、张俊珍、潘红印等被挑选到鲁艺实验剧团,正式开启了艺术生涯。郝伟彤回忆说:“从那以后,我就成了小演员,和学员们没什么接触了,真正走上了文艺道路。”

奔赴北京:艺术生涯的新征程

1954年,对于郝伟彤来说是意义非凡的一年。这一年,东北鲁艺与东北人民艺术剧院、东北文工团合并,随后整体调到北京,成立中央实验歌剧院,郝伟彤也随之来到了北京。“当时我们正在大连演出《白毛女》,侣朋宣布要调到北京,我们都兴奋极了,那时特别向往北京。”

来到北京后,郝伟彤被分配到以郭兰英为代表的一团,主要从事民族歌剧的演出。一团演出的剧目有《小二黑结婚》《刘胡兰》等。剧团在排演《小二黑结婚》时,二十来岁的郝伟彤被安排饰演三仙姑,作曲家马可一句一句地教郝伟彤演唱,该剧后来演出了几百场,成为经典。郝伟彤感动地说:“马可是真的用心教我们,这个戏前后演了几十年,我们老干部合唱团后来经常演这一片段。”

在《白毛女》的演出中,郝伟彤饰演张二婶,一个在黄家帮助喜儿的老佣人。“这个角色戏不算多,但很重要,我和关坤凡演张二婶,当时是青年艺术剧院的老导演舒强指导我们。”这部剧多次复排,舒强的指导都让郝伟彤受益匪浅。“舒强导演说我演出了张二婶的善良、机智,动作也敏捷,得到他的肯定,我特别高兴。”与众多优秀演员的合作,让郝伟彤收获颇丰。郭兰英、罗民池、魏秉哲、方元等演员在剧中的精彩表现,都成为她学习的榜样。她说:“他们演戏的成就和功底,很难超越。”

角色塑造:用心诠释每一个人物

对于演员来说,如何塑造角色是一门必修课。郝伟彤在多年的演艺生涯中,积累了丰富的经验。在塑造张二婶这个角色时,她从最初饰演该角色的韩冰身上学到了很多。她说:“韩冰把张二婶演得很机灵,我从她身上学习外在的形体表现,再琢磨角色的心理活动。她还会告诉我不同情境下角色的想法,对我的帮助特别大。”

除了向前辈学习,郝伟彤认为演员自身的素质也至关重要。“有的演员怎么教都深入不进去角色,这就是素质问题。演员要能感同身受地去表现内容,随着年龄增长和经验积累,对角色的理解会更深入,表现也会更自然。”为了更好地理解角色,早期学演戏时,郝伟彤会写角色自传。把角色的前前后后、家庭人物关系、生活环境都写清楚,这样在舞台上才能更全面地表现角色。虽然一开始觉得很难,但这个基本功对后来创作角色帮助很大。

在郝伟彤看来,每一个角色都很重要,无论大小。一部戏里,每个演员都要配合好,小角色演好了也能出彩。如果有演员表现不好,就会破坏整个戏的完整性。

舞台之外:生活与艺术的交融

1954年春节,郝伟彤在东北与魏秉哲结婚,当时举办的是集体婚礼,共有6对新人。她笑呵呵地回忆道:“结婚当天,我们还汇报了去常香玉剧团学习的豫剧《红娘》和《断桥》片段,演完卸妆就会餐,特别热闹。”

此前,郝伟彤曾被派往常香玉剧团学习豫剧,一同前往的还有于莲芝、海娜,由王一丁带队。当时的文化部领导提出,中国歌剧应在“三梆一落”的基础上发展,所以我们去学河南梆子,在常香玉剧团的学习经历让郝伟彤难忘:“他们演戏特别刻苦,常香玉每天都吊嗓子,对人也特别平易近人。”郝伟彤等人学了近半年的时间,每天跟着常香玉剧团的演员们一起练功,吃了不少苦,终于拿下了两个戏的片段。

婚后,剧院分配了一间房子,有床、桌子和两把椅子,就算有了家。到北京后,单位多次分房,从锡拉胡同的四合院,到西堂子胡同一号小楼,再到东煤厂、虎坊桥,最后到劲松,居住条件逐渐改善。他们的艺术道路也像他们的生活一样越来越好。

老干部合唱团:艺术的延续与传承

离休前,郝伟彤就参加了原文化部老干部合唱团(后改为老艺术家合唱团)的活动。合唱团的成员是由各艺术院团的老艺术家组成,演唱水准极高。郝伟彤回忆说:“我们是唱歌剧出身,对人物表现力不一样,唱合唱时,以我们对歌曲的理解和运用声音的经验,让演唱更有激情和感染力。有时候唱着唱着自己都被感动哭了。”

合唱团到过马来西亚、新加坡等国家和中国香港、中国台湾地区演出,备受欢迎。他们演唱红歌、抗日老歌,总是能获得热烈的掌声。比如,在新加坡演唱的《大刀进行曲》,就是由当地的指挥李豪邀请合唱团去示范的。

回顾往昔:平淡中的坚守与满足

回首自己的艺术生涯,郝伟彤感慨万分。从东北鲁艺的青涩学员,成长为艺术院团的歌剧演员,她见证了中国歌剧事业的发展变迁。

在几十年的演艺生涯中,郝伟彤从未争抢过角色和级别,始终听从组织安排。“我一直都挺顺的,跟着革命洪流一步步走过来,没什么特别大的波折,自己也满足于这种现状。在一个单位工作了半个多世纪,与一群志同道合的人从十几岁相识,到如今送别一个个老友,心里挺不是滋味的。”谈到老友,郝伟彤心中满是感慨。

如今,90多岁的郝伟彤虽然已远离舞台,但她的艺术成就和对艺术的热爱,如同璀璨星辰,照亮了后来者前行的道路。她用自己的一生,诠释了对艺术的执着追求和无私奉献,她的故事,也融入艺术的长河中,推动着一代又一代的艺术工作者不断奋进。